混搭阵容的核心生存策略在于平衡功能性武将的搭配比例,优先确保至少一名专职治疗武将和两名防御型前排的固定配置。治疗型武将如大乔、华佗的群体恢复技能是维持持久战的基础,而黄盖、董卓等高防御武将能有效吸收敌方爆发伤害。这类组合不仅需要关注基础属性数值,更要考虑技能联动的覆盖率,例如治疗武将的技能冷却时间需与敌方主力输出节奏错开,防御型武将则需搭配减伤或护盾类被动技能形成复合防御机制。

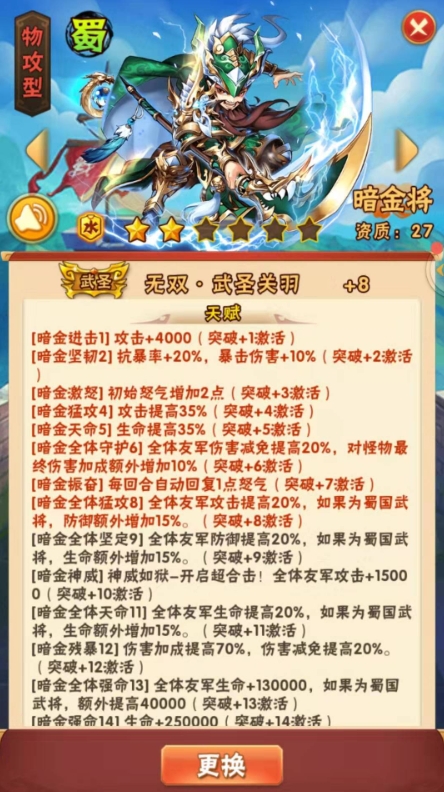

资源分配对生存能力的影响往往被低估,混搭阵容需避免平均培养导致的整体强度不足。将70%以上的突破材料和装备强化资源集中在前排防御核心和群体治疗武将上,能显著提升阵容的容错率。特别是防御型武将的装备词条应优先选择百分比减伤和基础生命值加成,而非单纯堆叠防御属性,因为游戏机制中护甲收益存在递减效应,而生命值与减伤的复合计算能更有效应对不同类型的伤害来源。过度强化单一武将可能导致阵容失衡,需保持治疗量与承伤能力的动态平衡。

兵种克制关系是混搭阵容构建时容易被忽视的生存要素。步兵对弓兵的天然抗性、骑兵对步兵的压制效果,都直接影响实战中的有效血量。合理的兵种搭配能减少约30%的承伤压力,例如在面对以弓手为主的敌方阵容时,增加步兵单位比例并调整站位使其优先接敌。同时注意避免被敌方主要输出兵种完全克制,必要时可牺牲部分输出能力换取更优的兵种对抗关系。这种策略性调整往往比单纯提升武将等级更具成本效益。

特殊技能的组合运用能创造额外的生存空间。具有群体护盾、减攻光环或控制效果的武将技能,在特定战斗阶段的价值可能超过直接治疗。例如鲁肃的连营吠日提供的控制免疫效果,可有效规避敌方关键的控制链;而曹节的减攻debuff则能削弱敌方爆发期的威胁。这类技能需要精确计算释放时机,最好在敌方主力技能蓄力完成前施放,形成预判性防御而非被动应对。同时要注意不同控制效果的叠加规则,避免重复覆盖导致效果浪费。

后期生存能力的提升更多依赖羁绊系统的深度开发。虽然混搭阵容会损失部分同阵营加成,但特定武将间的专属羁绊往往能提供更实用的生存属性。例如张辽与乐进组合触发的闪避加成、刘备与关羽激活的受治疗提升效果,都是针对性的生存强化。建议在保证核心功能的前提下,优先激活2-3组提供生命加成、伤害减免或状态抵抗的羁绊组合。这种策略既保留了混搭阵容的灵活性,又能获得接近纯阵营阵容的生存收益。

阵容站位调整是应对不同战斗场景的最终防御手段。传统的前后排分布并非绝对真理,面对刺客型敌方阵容时,将治疗单位置于中排并增加侧翼保护;对抗群体AOE伤害时则采用分散站位。每次调整后需通过实战测试验证效果,重点关注武将阵亡顺序和承伤数据,逐步优化出针对当前对手的最优站位方案。这种动态调整能力正是混搭阵容相比固定流派的最大优势所在。